2025.07.31

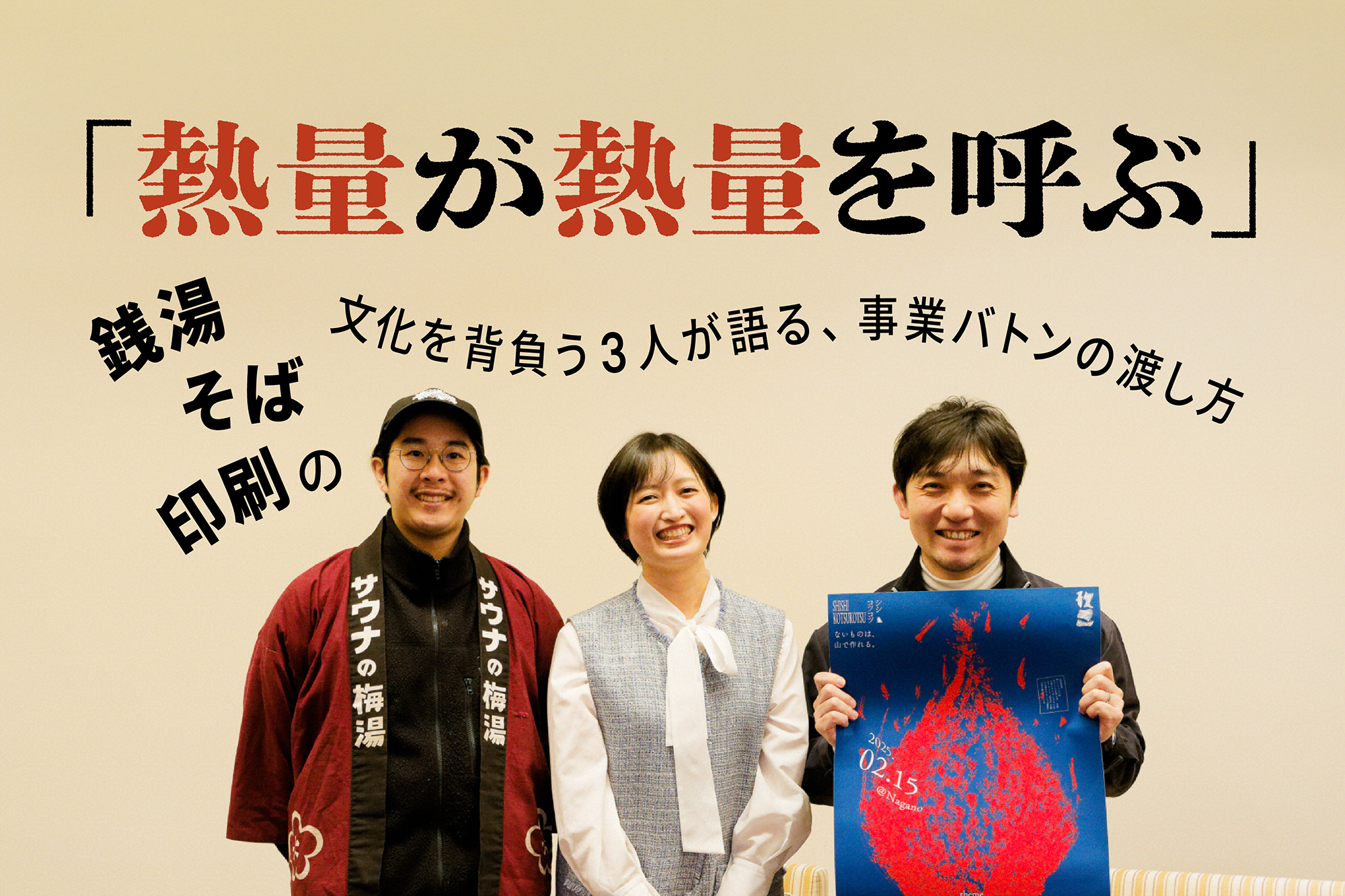

「熱量が熱量を呼ぶ」銭湯・そば・印刷の文化を背負う3人が語る、事業バトンの渡し方【イベントレポート】

地域をフィールドに活躍する様々なプレイヤーが台本なしの対話に挑む、長野県主催のトークセッション「シシコツコツ」。今年2月の開催では「熱量」をテーマに3本のセッションが行われ、多彩なゲストがそれぞれの活動への思いを語りました。

当記事ではその中から「文化をつなぐ、世代をつなぐ」と題したセッションに登壇した、ゆとなみ社の湊三次郎さん、滝沢食品株式会社の滝沢玲奈さん、藤原印刷の藤原隆充さんの対話をピックアップ。

湊さんは失われつつある銭湯文化を継承し、若者を中心に銭湯の魅力を再発見する活動に尽力。滝沢さんは老舗のそば製造会社の専務取締役として、伝統の味を守りつつ、そば文化の持続的な発展を目指しています。そして、今回のモデレーターを務めた藤原さんは個人やスモールチームの創造性を形にする「クラフトプレス」を旗印に、多様な出版文化の発展を支援しています。

一見異なる分野ながら、共通していたのは「つなげる」ことへの確かな思い。彼らの等身大の言葉からは、未来に向けた持続可能な文化継承のヒントが見えてきました。

| ▼登壇者 湊 三次郎/ゆとなみ社 代表、銭湯活動家 1990年に静岡県浜松市で生まれ、大学生の時に京都へ移住。銭湯サークルを立ち上げ、京都府内で160軒、合計で700軒ほどの銭湯を巡る。アパレル会社に勤務後、脱サラして「サウナの梅湯(京都)」を再建する。そのほか「ゆとなみ社」として「源湯(京都)」「容輝湯(滋賀)」「人蔘湯(愛知)」「みやの湯(大阪)」「鴨川湯(京都)」ほか、11軒の銭湯経営をする銭湯活動家。「銭湯を日本から消さない」が信念。 滝沢 玲奈/滝沢食品株式会社専務取締役 長野県千曲市出身。東京大学経済学部を卒業後2010年株式会社フジテレビジョンに入社。報道局に所属し社会部や政治部の記者として首相、自民党の記事などを担当する。2016年に家業を継ぐためフジテレビを退職。同年9月長野に帰郷し滝沢食品株式会社に入社。現在は滝沢食品株式会社専務取締役を務め、経営・人事・広報など幅広く担当するほか、エムケー精工株式会社の社外取締役を務める。 ▼モデレーター 藤原 隆充/藤原印刷株式会社 専務取締役 1981年東京都国立市生まれ。大学卒業後コンサルティング会社、ネット広告のベンチャー企業を経て家業へ。企画段階から仕様の提案を得意とし、個人法人問わずアイデンティティを込めた本づくり「クラフトプレス」を全面的にサポート。印刷屋の本屋(2018)、印刷工場のオープンファクトリー「心刷祭」(2019)など様々なサービスを立ち上げる。共著に『本を贈る』(三輪舎 2018年)。二児の父。 |

銭湯、そば、印刷… 文化を「継ぐ」人々

- 藤原

- 司会進行を担当します、藤原印刷の藤原です。早速ですが、お二人の簡単な自己紹介をお願いします。まずは湊さんから。

- 湊

- ゆとなみ社の湊三次郎と申します。2015年に京都にある「サウナの梅湯」を引き継ぎ、今は関西圏で11店舗の銭湯の経営をしています。

当時は各地で銭湯の廃業が相次いでいて、梅湯もこのままいったら潰れてしまうという危機的な状況でした。そんな中、「自分が通っていた銭湯が無くなるのは寂しいし、何とか残すことができないか……」と、ピュアな思いからこの業界で働き始めました。

- 藤原

- すごい覚悟ですね。昔から銭湯に通われていたんですか?

- 湊

- 通い始めたのは大学で京都に来てからですね。下宿から徒歩1分のところに銭湯があって。僕は静岡出身なんですけど、地元で銭湯に行くことはほとんどなかったので、その時に初めて銭湯って「こういうものなんだ!」と知りました。

当時は京都内で遊びに行くような場所もあまり知らなかったので、何となくひとりで近所の銭湯巡りをするようになって。そこからどんどん銭湯の深みにハマっていった感じです。

- 藤原

- 銭湯って昔からある都市文化のひとつですけど、担い手の高齢化が進んで、斜陽産業(※)だとずっと言われ続けてきましたよね。湊さんが関わるようになってから、銭湯を取り巻く状況っていうのは変わってきたんですか?

※売上高や生産高が過去にピークを打ち、現在では低迷し、将来の成長も期待できない産業

- 湊

- 全国的に銭湯が減っている状況は変わらないんですが、都市部では銭湯を引き継ぐ若い人も増えていて、銭湯が若者カルチャーのひとつとして定着しつつあるような印象を受けてます。

ただ、懸念点としてはその銭湯を底支えしてくれる設備業者さんがどんどん減っていること。銭湯の給湯システムって昔のまんまで複雑なものも多いので、それをちゃんとメンテナンスできる技術を持った人が必要なんです。

それに最近、京都でも2軒あった釜の業者さんがコロナで廃業してしまったり、設備も自分たちで直せるようにならないといけないというのもあって、僕も電気工事士の資格を取ったんです。

- 藤原

- 注目度は高まったけれど、それに伴って新たな課題も見えてきたという状況なんですね。ありがとうございます。また後ほどお話を聞かせてください。

- 藤原

- では続いて、滝沢さんよろしくお願いします。

- 滝沢

- はじめまして、滝沢玲奈と申します。千曲市にある「滝沢食品」という会社で専務取締役をしております。乾麺のそばを作っている会社で、「十割そば」「信州そば」など約15種類の商品を全国のスーパーに出荷、一部海外にも輸出しています。

千曲市内に2カ所の工場を持っていて、本社工場の隣では「信州そば処 一松亭」という直営レストランも運営しています。会社の創業は1913年で、私の父が4代目社長なんですけど、父が退任したら私が5代目を引き継ぐ予定です。

- 藤原

- 100年以上の歴史がある会社を引き継ぐのはすごいことですよね。聞くところによると、以前は報道記者をされていたとか?

- 滝沢

- はい。フジテレビの報道局で6年半くらい仕事をしていました。自民党の担当でしたので、第二次安倍晋三政権では総理番記者をやったり、当時幹事長の石破茂さん、谷垣禎一さんの取材なども担当したりしていました。

- 藤原

- そもそもどうしてジャーナリズムの世界に?

- 滝沢

- 就職活動の時にインターンで記者の体験をしたのがきっかけです。人と関わるのが好きなので、一日中人に関わり続けるような仕事がしたいなと。他にも、当時はまだ若かったので、記者という仕事の中に、自分だからこそできることがあるんじゃないかと思ったんですね。

- 藤原

- 政治家を相手にするのって大変じゃなかったですか? 癖の強い人も多そうだし……。

- 滝沢

- そうですね。すごくやり甲斐のある仕事ではあったんですけど、残念なことに年齢や性別で不利だなと感じる場面は多かったです。それを乗り越えるほどのバイタリティがあったわけではなかったので、明日になったら誰もが知ることになるような情報を追いかけるのにも正直疲れてしまって。

それで28歳の時、ふと「地元に帰ろう」と思って、会社を辞めて長野に戻ってきたんです。

- 藤原

- 家業を継ぐってドラマチックなきっかけがあるパターンもあるけど、何となく機運が高まって……みたいなところがあるような気がします。もしかしたら滝沢さんもそういう感じで、じわっとステージが変わったんじゃないかなって。

- 滝沢

- それはありますね。東京にいた頃からたびたび長野には帰ってきていたんですが、子どもの頃に知っていた社員の方々も父も、どんどん年を取っていくのを見ていたんですよ。「この会社にはもっと若い力が必要なんじゃないか?」と思いましたし、それは私の役割かもしれないと。

あと、私はシンプルに生まれ育った長野が好きだったんです。いつか子育てをするときは長野でしたいなってずっと思っていて。今子どもが小学生になってるんですけど、それが実現できているのはすごく幸せですね。

気付いたら経済合理性に飲み込まれていた

- 藤原

- じゃあ最後になりましたが、僕の会社の紹介を。「藤原印刷」は1955年創業で従業員数は約90人。創業者はタイピストだった祖母で、彼女が一文字に心を込めて印刷する「心刷」っていう言葉を考えて、それが会社のポリシーになってます。

本社工場は松本ですが、売上の8〜9割が東京のお客さんなので東京にも支店があります。3年程前に八ヶ岳のコワーキングスペース「富士見 森のオフィス」の中にも拠点を構えました。

事業としては、自分たちが考案した「クラフトプレス」という概念を積極的に打ち出しています。これは個人やスモールチームが制作する多様で個性的な印刷物のことです。15年前は取引先の95%くらいが出版社だったんですけど、最近はこの「クラフトプレス」がすごく伸びていて、売上的にも全体の3割近くになりました。

このインディペンデントな出版文化を盛り上げながら、事業としてもしっかり稼ぐ。そして利益をまた文化に還元していく。この循環が大切なんじゃないかと意識しています。

- 藤原

- 今回僕がお二人と考えてみたいなと思うのは、「どうしたら文化を後世に続いでいけるのか?」ということ。銭湯文化をひとつ例に挙げれば、それ自体は社会にとって良いもの。だけど、それを持続させるためには「稼ぐこと」もやっぱり必要で。僕自身も印刷という文化的な領域にいる人間だから思うんですけど、文化を守りながら稼ぐって、めちゃくちゃハードゲームだよなと(笑)

これは一つ湊さんに聞きたかった質問です。銭湯という社会的な「良さ」を犠牲にしてでも、「経済」を取るっていうことはあるんですか?

- 湊

- そこまで極端にはないですね。大切なのはバランスだと思うので。僕自身、そこは割とうまくやれている自覚があります。

例えば、儲けるということで言ったら今サウナブームですから、サウナの方に思い切り力を入れたら多分すごい利益を出せます。でも、それはやりたくない。なぜかと言ったら「自分たちはサウナ屋じゃなくて、銭湯をやってんだ!」っていうところにプライドを持ってるから。

だからというわけではないんですけど、うちではサウナハットは絶対に売らないです。その一線は超えたらいけない気がするので。

- 藤原

- そんな法被着てるのに?(笑)

- 湊

- 元々の店名なんで(笑)。もちろんサウナも銭湯に付随する要素としては大切なんですけど、銭湯の文化的な本質っていうのはその空間性や歴史の方にある。だからブームとしてのサウナにはあまり興味はないんです。

- 藤原

- 一人で事業をやってる時だったら、むしろそのくらいのポリシーがないといけないとは思うんです。でも、スタッフが増えてきたらそうはいかない、みたいなところってありません? 「社長〜僕たちもっと稼ぎたいんですけど!」とかそういう声が上がってきたりして。

- 湊

- 分かります。それは切実な問題です。というのも、うち従業員がアルバイトも含めて80人近くいるんですけど、平均年齢が20代後半なんです。あと5年もしたらみんな30代になるんですけど、この給料でどうすんの?っていうのはいつも思ってて。

- 藤原

- ですよねぇ。還元したいけどそのためにはもっと売上を作らないといけないし、そのためには設備投資もして……とか考えることが多いですよね。じゃあ今、湊さんは完全に経営の方に回ってる感じなんですかね?

- 湊

- そうですね。もう番台や掃除にも全然入らなくなってしまって、会社の経営をどうしていくかっていうことばかり考えてます。気が付いたら、ほんとに社長なんだなっていう。

もちろんそれは今の自分の役割だからやるんですけど、そもそも僕は社長になりたかったわけじゃなくて、大好きな銭湯を残したくてこの仕事を始めた。それが結果的に銭湯の総合経営っていう特殊な事業に発展しただけで、「いいところに目を付けたね!」とか言われることもあるんですけど、いやそういうことじゃなくて……ってすごい思います。

- 藤原

- ビジネスがしたかったわけじゃないのに、気付いたら経済合理性に飲み込まれていた。

- 湊

- まあ、避けられないことでもあるんですけどね。なので、それもあって僕は自分の肩書きに「銭湯活動家」を加えているんです。これは銭湯文化を守ることを最も大切にしているという矜持を込めたもの。その銭湯文化を守るという活動の中に、社長としての仕事があるっていう意識ですね。

- 藤原

- 文化活動と経済合理性のバランスっていうところでは、滝沢さんはどうですか? そばも昔ながらの日本の食文化だと思うんですけど。

- 滝沢

- それで言うと私は、湊さんのように文化を残したいからこの仕事に就いたということではなかったんですね。もちろんそばは好きですし、後世にそば文化が残っていけばいいと思いますけど、私がやらなければその文化が消えてしまうというような危機感を持っていたわけではないので。

- 藤原

- 確かに、そばの食文化というのは銭湯や印刷よりも手堅さを感じるところではあるかもしれないですね。都市も地方も関係なく、全国的に消費されるものだし、子どもから大人まで食べるもの。

- 滝沢

- 商材としてはそうかもしれません。ただ課題もあって、それは国内でそばを生産している農家さんが少ないこと。実は原料としてのそばを世界で一番生産しているのはロシアなんです。次いで多いのが中国で、その二カ国だけで世界の7割前後を生産していて、その次にかなり生産量の開きがあってウクライナが入ります(※)

私たちも乾麺の製造に輸入のそばの実を使いますが、近年は価格がものすごい値上がりしているので、それに伴って販売価格も上げざるを得ない。そばが一般家庭の食卓で提供される機会が減っていくと、食文化としては相当廃れてしまうと思うので、そこは企業努力が必要だなって思っています。

※参考記事(英語ページ)

- 藤原

- なるほど。食文化は社会情勢の影響をダイレクトに受ける。

- 滝沢

- そうですね。ただ私は食文化に関わる仕事にはすごく魅力があると思っていて。これは綺麗事のようですが、やっぱり食べ物って人を幸せにするんです。私は家業だからこの世界に飛び込みましたが、その家業がそばという長野から全国、そして世界へとアピールできる商材を扱っていたということは、すごくラッキーだったなと思っています。

ファッション感覚がビジネスを救う!?

- 藤原

- 滝沢さんはこれから老舗企業の社長として、今以上に大きな責任を背負っていくことになると思うんですが、具体的にはどんな風に仕事をしていきたいと考えていますか?

- 滝沢

- 今はまだそこまで考えていなくて…..。だけど、目の前にある仕事をしっかりとやっていくことが大切だと思っています。今日もそうですけれど、色々な刺激を受けると何か新しいことをしてみたくなる。新しいことって日頃の土台がしっかりできているからこそ、挑戦できることだと思うんです。

なので、私はまず父の「右腕」になることを極めたいです。それがしっかりとできたと思えたところから、自分らしさみたいなものを出せていけたらいいなと。若い人たちが新しいことをいくらでもできるような会社にしていきたいですね。

- 藤原

- 今若い人が新しいことをやれるように、というお話がありましたが、僕はそれは本当に大事なことだと思っています。文化の発展には絶対的に新陳代謝が必要。じゃあその新陳代謝をどう起こしていくか。

これは湊さんにお聞きしたいんですけど、銭湯には今若い人たちがどんどん集まってきてるじゃないですか。それはどうしてだと思いますか?

- 湊

- それはもう、若くておしゃれな人がやってるからですね。これは安直な見解かもしれないけど、おしゃれはやっぱり若い人たちを惹きつける。若い人が集まると、そこに新しいカルチャーが生まれていく。そのカルチャーが盛り上がることで、さらに人が集まっていく。

実は梅湯を始めるときに、ローカルテレビの取材で「銭湯をファッションのひとつにしたい」って生意気なことを言ってしまって(笑)。それが放送されてすごく恥ずかしい気持ちになったんですけど、今思えば確かにそうじゃなきゃダメだったなって。

- 藤原

- それはうちの会社が関わり続けているZINEカルチャーも同じなんですよね。それを「本づくり」という言葉で表現するなら、特に40代以上の人って「本づくりなんて高尚なこと自分とは縁遠い……」と思っている人が多い。みなさん出版というものに対して、何らかの権威性を感じてるようなところがあるんです。

でも、若い人たちにはそれがない。自分たちが作る本はそもそも本屋さんに並ぶようなものとは全然違うものだという認識を持っている。だから気軽に日記をまとめた本を作るし、詩集とか短歌集もぽんぽん作っていく。それを仲間内で共有してサブカル的に盛り上がるんです。そこにはいい意味での軽さがある。それはファッション的と言い換えてもいいものかもしれない。

- 滝沢

- そばの文化はファッションとは異なるものと感じますが、仲間作りという観点では非常に示唆深いお話です。文化を継ぐということは、若い人たちにこの環境で働きたいと思ってもらうことでもあるので。

- 藤原

- それで言うと、従来の印刷業界というのは、本という文化的なものに関わっているけれど決してファッション的なものではなかったんですね。でも最近は、印刷の泥臭い現場の仕事に若くておしゃれな女の子が応募してくれるんです。これはすごい変化だなと。

- 湊

- うちにもたくさんの応募が来ます。ただ、ファッション性に惹かれてうちに来たのか、本当に銭湯が好きでうちに来たのかっていうところは、僕は結構シビアに見てます。基本的には来る者拒まずですが、できることならちゃんと熱量のある人にこの仕事をやってもらいたいと思うからです。

じゃあそういう人に来てもらうにはどうしたらいいか。僕は自分自身が最高の熱量を体現する存在じゃないといけないと思ってます。自分自身が誰よりもこの文化に情熱を注いでいる。その気概が伝わって初めて、同じくらいの情熱を持った人が仲間になってくれると思うからです。

- 藤原

- 熱量が熱量を呼ぶ。そうやって文化のバトンは次の世代につながっていくのかもしれませんね。今日は非常に面白いお話をありがとうございました。今日のお話がこれからの文化を作る人たちにとって小さなヒントになればいいですね。